大原神社では日本の伝統的な手仕事や言葉などを守り伝え続けるために、御朱印符や道具として紹介、頒布してまいります。

土佐和紙は国の伝統的工芸品に指定され、薄くて丈夫という特徴があります。

その歴史は古く、起源は平安時代に遡ります。

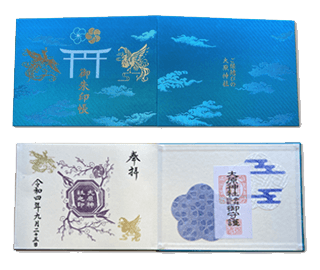

江戸時代には武士の日用品などとしても使われてきました。 土佐和紙について(高知市ホームページ) 大原神社では報賽御朱印、御朱印帳『浅葱色』および『四季帖』に土佐和紙を用いております。

麗しき伝統的工芸品

土佐和紙

土佐和紙は国の伝統的工芸品に指定され、薄くて丈夫という特徴があります。その歴史は古く、起源は平安時代に遡ります。

江戸時代には武士の日用品などとしても使われてきました。 土佐和紙について(高知市ホームページ) 大原神社では報賽御朱印、御朱印帳『浅葱色』および『四季帖』に土佐和紙を用いております。

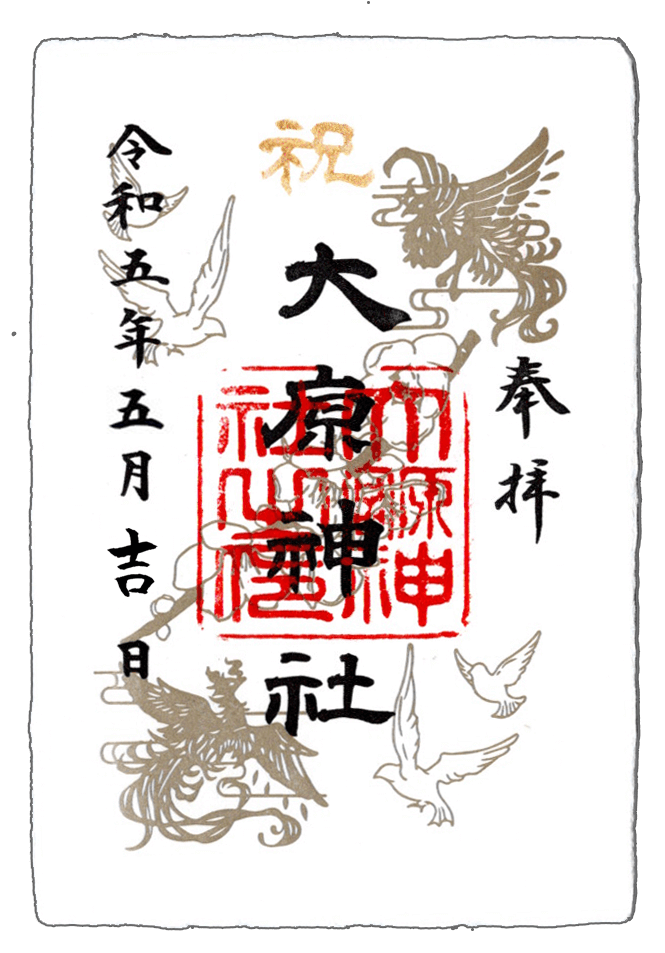

写真は令和5年5月に頒布しました報賽御朱印です。

左側の重ね紙として土佐和紙を用いました。

左側の重ね紙として土佐和紙を用いました。

『浅葱色』および『四季帖』の表紙裏に添付しております巡礼御守護札には花形に型取った土佐和紙を添えております。

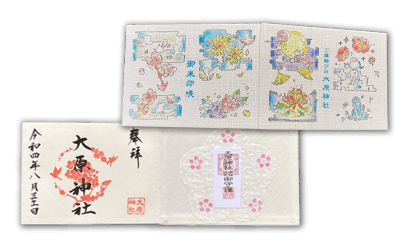

房州うちわ

房州うちわとは「日本の3大うちわ」の一つで、房州で受け継がれて来た千葉県を代表する伝統的工芸品です。

大原神社では令和5年および令和6年、『お祓い房州うちわ』として、無病息災・疫病退散を祈願し頒布いたしました。(令和6年の頒布は予定数に達したため頒布終了いたしました) 詳細はこちらをご覧ください

麗しき手仕事

活版印刷

活版印刷は、凸の版に塗料を塗り紙へ転写する印刷技法です。1つ1つ判を押していく方法のために、凹みやインクの滲みなど全く同じものは無いという特徴があります。

手漉き越前和紙

福井県越前市で作られました手漉きの和紙は、木の皮やネリなど自然素材を使用し、1枚ずつ作られます。そのため、大量生産の和紙とは異なり独特の風合いと和紙の持つ本来の気品があります。

写真は令和5年4月より限定頒布しました『祝御朱印』です。

活版印刷および手漉き越前和紙を用いております。

活版印刷および手漉き越前和紙を用いております。

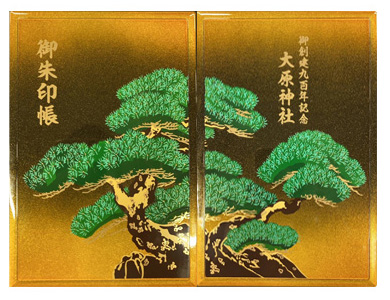

蒔絵

蒔絵は絵柄の上に金属粉を蒔く日本独自の伝統工芸です。光沢があり高級感のある手触りです。

写真は『蒔絵御朱印帳』です。

大原神社御創建九百年を記念して奉製され、

10000円以上御奉賛いただいた方への撤下品となります。

(令和6年1月21日より頒布いたします)

熟練した職人による手作りです。

大原神社御創建九百年を記念して奉製され、

10000円以上御奉賛いただいた方への撤下品となります。

(令和6年1月21日より頒布いたします)

熟練した職人による手作りです。

麗しき日本の詞

長い歴史を持つ日本文学、そこには忙しい日々を送る現代人が忘れがちな古えの美しさがあります。このような美しい言葉が今後も語り継がれていくことを願っております。

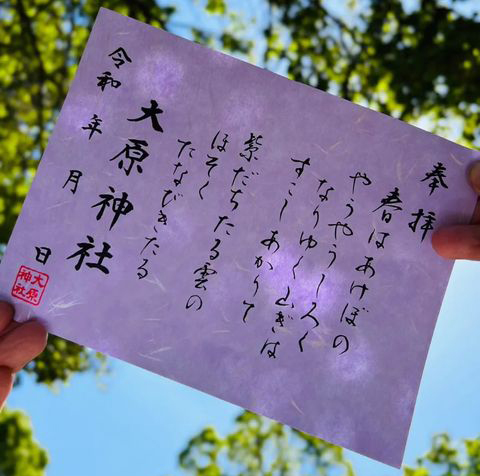

枕草子

写真は令和5年6~7月に頒布しました『枕草子、春』です。

『枕草子、春』の一節を記した御朱印符の上に、

型抜き加工をした当社の鳥居の図柄を合わせた、

一組の御朱印符となります。

『枕草子、春』の一節を記した御朱印符の上に、

型抜き加工をした当社の鳥居の図柄を合わせた、

一組の御朱印符となります。

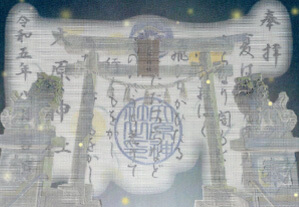

令和5年8~9月に頒布しました『枕草子、夏』

春同様の加工になります。

春同様の加工になります。

令和5年10~11月に頒布しました『枕草子、秋』

令和5年12月~令和6年1月に頒布しました『枕草子、冬』

言葉遊び、言霊

日本語には「語呂合わせ」という、「言葉遊び」があります。それらは縁起担ぎなどに用いられ、よい物事との縁を深める姿勢や心のあり方です。

また、日本古来から伝わる「言霊」は、言葉そのものに宿る不思議な力を表します。

古くは『万葉集』の中で、日本は『言霊の幸わう国』すなわち「言葉の力で幸せがもたらされる国」と詠われています。

大原神社では「言葉遊び」や「言霊」を御朱印に込めて頒布しております。

当日、直書きのみとなり、ホームページでご案内できなかった御朱印もこちらでご紹介してまいります。

「言葉遊び」他の御朱印は事前にお知らせしておりません。

また、毎年同様の日にちに頒布するとは限りません。 ご了承願います。

また、毎年同様の日にちに頒布するとは限りません。 ご了承願います。

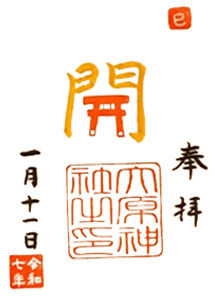

令和7年

令和7年1月11~13日に頒布いたしました「開 御朱印」です。

1月11日は鏡開きの日、

年神様にお供えした鏡餅を下ろして無病息災を願い食する日とされています。

運が開けますように 道が開けますように。

1月11日は鏡開きの日、

年神様にお供えした鏡餅を下ろして無病息災を願い食する日とされています。

運が開けますように 道が開けますように。

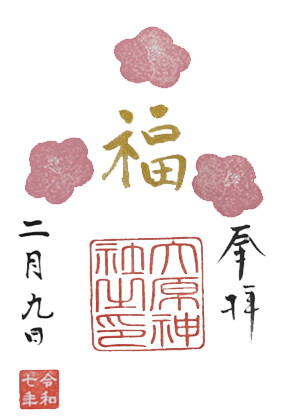

令和7年2月8~11日に頒布いたしました「福 御朱印」です。

春の兆しが訪れる2月、

寒さの中にも暖かな花の息吹を感じます。

皆様に福が訪れますよう。

春の兆しが訪れる2月、

寒さの中にも暖かな花の息吹を感じます。

皆様に福が訪れますよう。

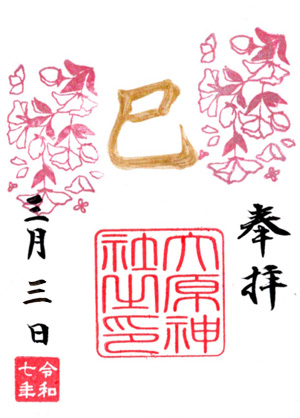

令和7年3月1~3日に頒布いたしました「金蛇 御朱印」です。

上巳の節句の「巳」、

脱皮を繰り返す蛇は再生または金運上昇の縁起物と言われています。

花が咲き始めるこの季節、花達囲まれた金蛇をお楽しみくださいますよう。

上巳の節句の「巳」、

脱皮を繰り返す蛇は再生または金運上昇の縁起物と言われています。

花が咲き始めるこの季節、花達囲まれた金蛇をお楽しみくださいますよう。

令和7年3月20日に頒布いたしました「感謝 御朱印」です。

春季皇霊祭、お彼岸の中日です。

ご先祖様に今ある自分を感謝する日でもあります。

「感謝」と記した特別御朱印を頒布いたしました。

春季皇霊祭、お彼岸の中日です。

ご先祖様に今ある自分を感謝する日でもあります。

「感謝」と記した特別御朱印を頒布いたしました。

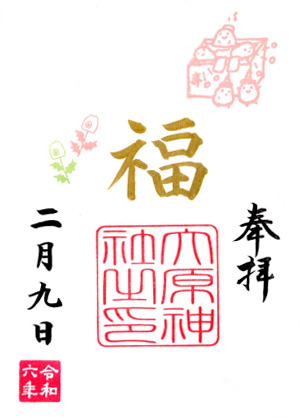

令和6年

令和6年2月9日に頒布いたしました「福 御朱印」です。

大原神社では二月九日を「福の日」と言っております。

本年は福豆に柊鰯を添えました。

大原神社では二月九日を「福の日」と言っております。

本年は福豆に柊鰯を添えました。

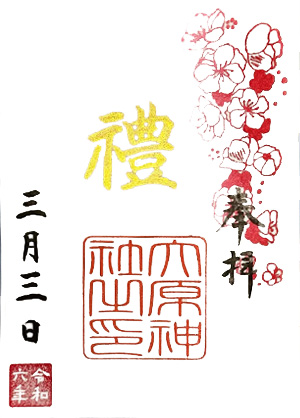

令和6年3月3日に頒布いたしました「禮 御朱印」です。

ご祭禮の「禮」はお祭を表す言葉です。

ひな祭りをお祝いし頒布いたしました。

ご祭禮の「禮」はお祭を表す言葉です。

ひな祭りをお祝いし頒布いたしました。

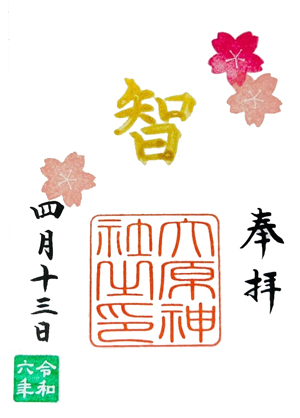

令和6年4月13日に頒布いたしました「智 御朱印」です。

地方によっては今も盛んに行われている「十三詣り」

数えで13歳を迎えた男女が知恵を授かる為に神社に参拝する日とも言われています。

心身共に大人の入口に立つ13歳

物事を知り 賢く育ちます様、社会全体で見守れるといいですね。

地方によっては今も盛んに行われている「十三詣り」

数えで13歳を迎えた男女が知恵を授かる為に神社に参拝する日とも言われています。

心身共に大人の入口に立つ13歳

物事を知り 賢く育ちます様、社会全体で見守れるといいですね。

令和6年6月6日に頒布いたしました「亀は萬年 御朱印」です。

吉祥文様の1つである亀の甲羅の六角形を「言霊御朱印」に用いました。

「亀は萬年」と言われるように亀の六角形は長寿や縁起物の象徴とされています。

皆様の元に吉祥が舞い込みますように。

吉祥文様の1つである亀の甲羅の六角形を「言霊御朱印」に用いました。

「亀は萬年」と言われるように亀の六角形は長寿や縁起物の象徴とされています。

皆様の元に吉祥が舞い込みますように。

令和6年8月10日に頒布いたしました「心 御朱印」です。

8月10日はハートの日、誰かを思う日、又は心を通わせる日として、「言霊御朱印、心」を頒布いたしました。

8月10日はハートの日、誰かを思う日、又は心を通わせる日として、「言霊御朱印、心」を頒布いたしました。

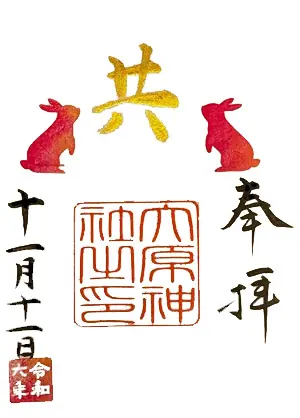

令和6年11月11日に頒布いたしました「共 御朱印」です。

11月11日は同じ数字が並ぶ日。

お揃いの日として共通の意味から「言霊御朱印、共」を頒布いたしました。

11月11日は同じ数字が並ぶ日。

お揃いの日として共通の意味から「言霊御朱印、共」を頒布いたしました。

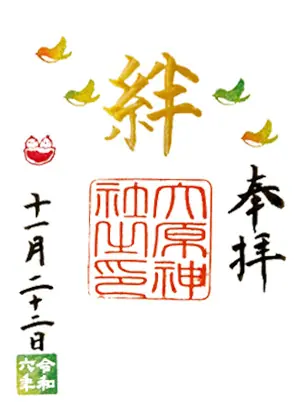

令和6年11月22日に頒布いたしました「絆 御朱印」です。

11月22日は「いい夫婦の日」と言われています。

ご夫婦はもちろんご家族や友人、恋人との「絆」がより深まりますよう祈りを込めて、「絆御朱印」を頒布いたしました。

11月22日は「いい夫婦の日」と言われています。

ご夫婦はもちろんご家族や友人、恋人との「絆」がより深まりますよう祈りを込めて、「絆御朱印」を頒布いたしました。

令和5年

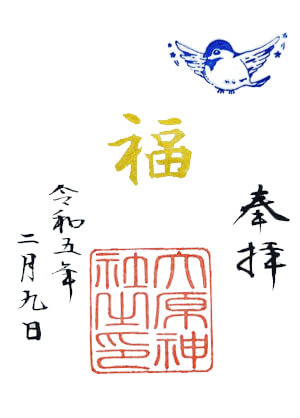

令和5年2月9日に頒布いたしました「福 御朱印」です。

大原神社では2月9日を「福の日」と言っております。

七十二候では「黄鶯睍睆」うぐいすが鳴き始める頃。

それに因んで頒布いたしました。

大原神社では2月9日を「福の日」と言っております。

七十二候では「黄鶯睍睆」うぐいすが鳴き始める頃。

それに因んで頒布いたしました。

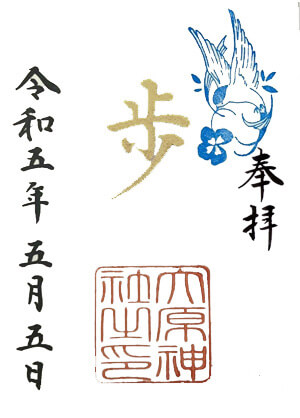

令和5年5月5日に頒布いたしました「歩 御朱印」です。

「go go go」という音の響から奉製致しました。

良い事も悲しい事も、毎日起こる様々な出来事「1歩1歩」歩いて行けますように、と思いを込めて。

「go go go」という音の響から奉製致しました。

良い事も悲しい事も、毎日起こる様々な出来事「1歩1歩」歩いて行けますように、と思いを込めて。

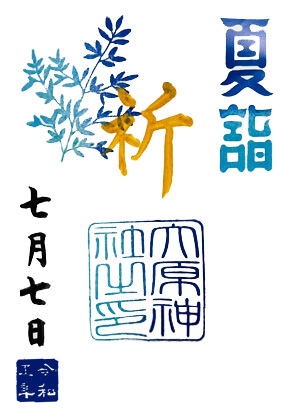

令和6年7月7日に頒布いたしました「祈 御朱印」です。

七夕の日によせて、皆様の祈りが叶いますよう。

七夕の日によせて、皆様の祈りが叶いますよう。

令和5年7月8日に頒布いたしました「八起 御朱印」です。

七転び八起きと掛けています。

何度つまずいても また立ち上がって良い方向に物事が進みますように、という意味にも繋がります。

くじけてもダルマのように また立ち上がれますように。

七転び八起きと掛けています。

何度つまずいても また立ち上がって良い方向に物事が進みますように、という意味にも繋がります。

くじけてもダルマのように また立ち上がれますように。

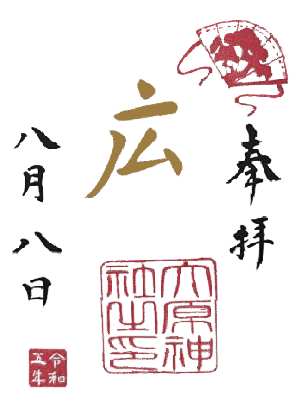

令和5年8月8日に頒布いたしました「末広 御朱印」です。

「八」は末に広がっているため「末広がり」で縁起のよい数字とされています。

「八」は末に広がっているため「末広がり」で縁起のよい数字とされています。

令和5年10月9日に頒布いたしました「育 御朱印」です。

スポーツの日、

大原神社にはウォーキングの途中 参拝に来られる方が多くいらっしゃいます。

心も体もお健やかでありますようにとの願いを込め頒布いたしました。

スポーツの日、

大原神社にはウォーキングの途中 参拝に来られる方が多くいらっしゃいます。

心も体もお健やかでありますようにとの願いを込め頒布いたしました。

令和5年11月15日に頒布いたしました「千 御朱印」です。

千歳飴の「千」、喜ばしいことが永遠に続く事を願った時に使われることが多いようです。

夏越の時に唱える「千歳の命ちとせのいのち」や「鶴は千年」。

皆様に「千」の良いことがありますように。

千歳飴の「千」、喜ばしいことが永遠に続く事を願った時に使われることが多いようです。

夏越の時に唱える「千歳の命ちとせのいのち」や「鶴は千年」。

皆様に「千」の良いことがありますように。